本文

水道資料館展示物

水道資料館2階展示物

創設時(明治時代)の鋳鉄管

明治29年(1896年)

口径650mmの鋳鉄製の水道管。

牛田水源地内に布設されていたもの。旧日本陸軍の☆の刻印があり、軍用水道として布設されたものであることがわかる。

腕用(わんよう)消防ポンプ

明治32年(1899年)

寄贈:安芸消防団中野分団

天秤状の腕の両先を上げ下ろしして、箱の下部の穴につないだホースから水を勢いよく送り出す。

専用の荷車に載せて運んだ。

つるべ用滑車、つるべ桶

つるべ用滑車

明治末期

寄贈:(株)小泉本店

井戸で水の入った桶を引き上げるための滑車。

つるべ桶

明治末期

寄贈:(有)水野工業所

井戸で水をくみ上げるときに使う桶。

木樋(もくひ)

江戸時代

寄贈:東京都水道局

木製の水道管。

当時、江戸のまちには石や木で造られた水道管が地下に張りめぐらされていた。

木管

(左)大正5年(1916年) (右)大正初期

(左)寄贈:倉敷市水道局 (右)寄贈:三菱レイヨン(株)大竹工場

木製の水道管。

水圧に耐えられるよう針金が巻かれている。

土管

江戸初期 元和5年(1619年)

寄贈:福山市水道局

粘土を焼いて作られた水道管。

竜吐水(木製)[りゅうどすい]

江戸末期

寄贈:(有)水野工業所

江戸時代から明治時代にかけて使われた消防用の道具。

水を入れた桶の中に入れ、手押しで水を飛ばす。

竜が水を吐くように見えることから名づけられた。

竜吐水(金属製)[りゅうどすい]

明治中期

寄贈:(有)水野工業所

消防用の道具。

水を入れた桶の中に入れ、手押しで水を飛ばす。

竜が水を吐くように見えることから名づけられた。

鋳鉄管

(上)明治29年(1896年)、(下)明治30年(1897年)

鋳鉄製の水道管。

広島市章の刻印があり、市民用水道に接続されていたものであることがわかる。

創設時(明治時代)の玉付き消火栓

明治29年(1896年)

接続されている管は昭和15年(1940年)製造。消火用に水道管に設置した栓で、消火ホースを取付けて使用する。

被爆直後、水圧が下がったため中の玉が下がり、流れ出した水を市民がすくって飲んだと伝えられている。

スプリング付き消火栓

大正12年(1923年)

玉付き消火栓として設置されたが、被爆後の漏水対策で、中の玉を取り出し、スプリング(バネ)で吐出口を閉じるよう改良されたもの。

*中央部を上から押すとバネがあることがわかる。

津田式手押しポンプ

戦前

寄贈:大朝町役場

手でハンドルを押し下げて水を吸い上げるポンプ。

津田式は、大正時代から戦前までは広島市内で製造されていた。

地上式双口消火栓

戦前

消火用に水道管に設置した栓で、消火ホースを取付けて使用する。

横の2か所にホースを取付けることができる。

デルビル式壁掛電話機

明治29年(1896年)~昭和10年(1935年)

寄贈:電通機工(株)

黒い受話器を耳にあて、中央の丸い送話器で話をする。

当時、牛田水源地で使用していたものと同じ型のもの。

壁掛式塩素滅菌機

大正12年(1923年)~昭和初期

寄贈:磯村技研サービス(株)

ろ過した水に塩素を注入し滅菌する機器。

当時、牛田水源地で使用していたものと同じ型のもの。

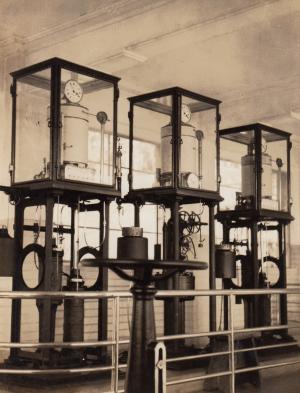

塩素滅菌室(中央)と壁掛け式塩素滅菌室(左上)

絵はがき

この絵はがきは、大正13年(1924年)6月15日に行われた第2期拡張事業の竣工式で参列者に配られた記念絵はがきです。

第2期拡張事業で造られた水道施設が5枚の絵はがきで紹介され、その中には現在の水道資料館(送水喞筒室)も紹介されています。

独特なデザインや色合いから当時の大正ロマンを感じることができます。

給水栓(じゃ口)

戦前

寄贈:重田工業(株)、(有)中山工業所

真ちゅう製のじゃ口

ベンチュリーメーター

大正8年(1919年)

寄贈:海田町

ベンチュリー管の中を流れる水の圧力差から流量を測定する装置。

昭和のはじめに建築された量水室(現 資料館別館)の室内の写真にも写っている。

(左)量水室(現 資料館別館) (右)量水室内

大正時代の鋳鉄管

大正13年(1924年)

口径600mmの鋳鉄製の水道管。

牛田水源地内に布設されていたもの。旧日本陸軍の☆の刻印があり、軍用水道として布設されたものであることがわかる。

創設時(明治時代)の大口径メーター

明治29年(1896年)

イギリス製

水の量を計測するもの。

左上部に数値を示す針を見ることができる。

創設時(明治時代)の仕切弁

明治29年(1896年)

管を流れる水を遮断するときに使う弁。

上部の丸い部分に開栓キーを取付けて回転させ、弁を開閉する。接続された管に広島市章の刻印があり、市民用水道に接続されていたものであることがわかる。

創設時(明治時代)の仕切弁

明治29年(1896年)

管を流れる水を遮断するときに使う弁。

上部の四角い部分に開栓キーを取付けて回転させ、弁を開閉する。

旧日本陸軍の☆の刻印があり、軍用水道として布設されたものであることがわかる。

似島海底送水管

この管は、昭和42年(1967年)に出島から似島間の海底に布設した、全長5,335mの海底送水管の一部で、平成8年(1996年)の埋立て移設の際に引き上げたもの。

こんなこともありました…

【似島海底送水管破損事故】

平成2年(1990年)2月、広島港沖合約2km付近で破損事故が発生し送水不能となった。140日後に復旧するまでの間、給水船による運搬給水などで対応した。

この事故は、付近に停泊していた船舶が、錨を降ろしたまま航行したために引き起こされた。

破損した海底送水管

小口径メーター

左:戦後

右:昭和28年(1953年)

水量を計測するもの。

右のメーターは、持ち運び用の取っ手が付いている珍しいもの。試験用または船舶への給水用として使われたものと思われる。

手押しポンプ(ドラゴンポンプ)

戦後

手でハンドルを押し下げて水を吸い上げるポンプ。

南区松原町のJR広島駅南口Bブロック再開発に伴い、平成26年(2014年)1月に撤去した3基のうちの1基で、1960年代まで使用され、その後も広島の発展を見守り続けてきた。

ドラゴンポンプは、川本製作所が昭和30年(1955年)に発売した製品。

減圧弁(カット見本)

戦後

寄贈:(株)森田鉄工所

送配水管の水圧を一定に保つための弁。

これは減圧弁本体をカットして、中の構造を見ることができるようにしたもの。

中のピストンが上下に動くことにより、水の勢いを変えて減圧する。

![竜吐水(木製)[りゅうどすい]](/uploaded/image/3846.JPG)

![竜吐水(金属製)[りゅうどすい]](/uploaded/image/3847.JPG)