本文

広島市水道の復興と拡充

広島市水道の復興と拡充

第4期拡張事業

[昭和16年(1941年)9月~昭和36年(1961年)9月 計画給水人口40万人]

終戦後、施行途中のこの事業は戦災復興事業として進められ、計画を見直したうえで再開しました。

戸坂取水口

戸坂町の太田川左岸に設置。

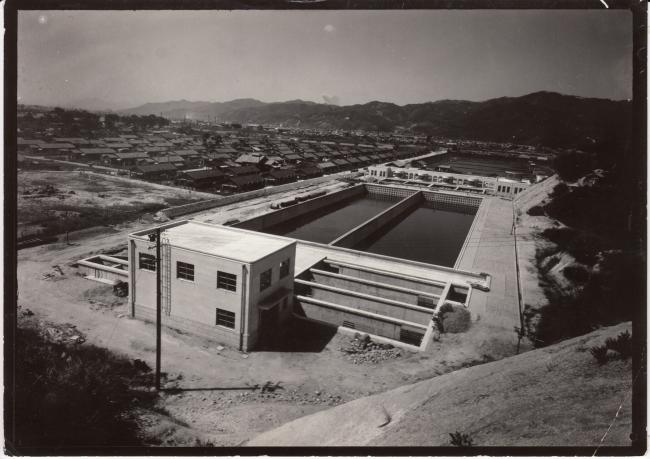

牛田浄水場 急速ろ過池

牛田浄水場 急速ろ過池用薬品沈でん地

第5期拡張事業

[昭和36年(1961年)4月~昭和45年(1970年)3月 計画給水人口60万人]

第4期拡張事業が完成するころには、まちも様変わりし、建物の高層化や農地の宅地化によって人口が増え、水洗トイレや電化製品が普及するなど生活様式の変化とともに、水の使用量が飛躍的に増加し、施設の拡充強化は第4期拡張事業の完成を待たず緊急の課題となりました。そこで緑井浄水場の建設などにより給水体制を強化する第5期拡張事業を行いました。

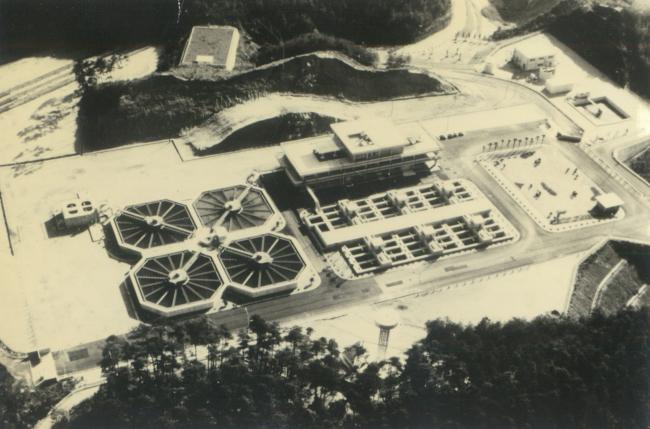

緑井浄水場

安佐南区緑井町の高台に建設。八木取水場で取水。

牛田浄水場本館

旧ポンプ室を解体し、本館を建設。

似島へ給水開始

出島町埋立地から約2.6キロメートル沖合にある似島へ海底管を布設し、給水を開始。これに伴い、水を運搬していた給水船が役目を終えた。

第6期拡張事業

[昭和45年(1970年)4月~昭和56年(1981年)3月 計画給水人口83万8千人]

生活様式の変化、人口の都市集中化は一段と進展し、水の需要は年々増加していきました。第5期拡張事業が完成するころには、その給水能力を超えることが見込まれたため、第6期拡張事業を行いました。水源は江の川水系に建設される土師ダムと高瀬堰から取水する高陽浄水場の建設により確保しました。

土師ダム

昭和49年(1974年)完成。安芸高田市八千代町土師

約19キロメートルの分水トンネルで導水され、発電利用後、根谷川に放流される水を利用。

高陽取水場

高瀬堰の上流約300メートルの太田川左岸に建設。

高陽浄水場

安佐北区落合南の丘陵地に建設。高陽取水場で取水。

高瀬堰

昭和51年(1976年)完成。左岸:安佐北区落合地内 右岸:安佐南区八木地内

高陽・牛田間隧道送水路

高陽浄水場と牛田浄水場を結ぶ、全長7.7キロメートルの送水施設で、5.9キロメートルがトンネル。

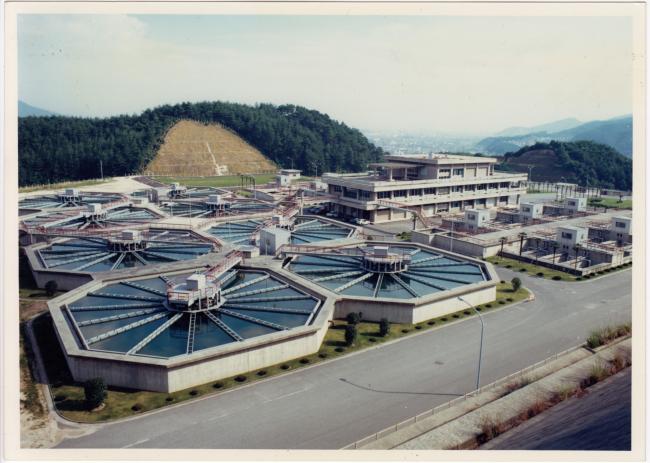

緑井浄水場の施設増強

後方の4池を増設

第7期拡張事業

[昭和55年(1980年)4月~平成6年(1994年)3月 計画給水人口122万4千人

2期:平成5年(1993年)4月~平成14年(2002年)3月 計画給水人口137万7千人

3期:平成12年(2000年)4月~平成30年(2018年)3月 計画給水人口127万6千6百人

現在:平成28年(2016年)4月~ 計画給水人口123万6千9百人]

生活様式のさらなる近代化、周辺地区の都市化等により、水の需要は一段と増加することが見込まれたため第7期拡張事業に着手し、水源は温井ダムにより確保しました。

その後、牛田浄水場の用地の一部を祇園新道並びに公園等の用地として提供することとなり、また、安芸水道企業団との合併や五日市町水道事業の承継など、水道行政を取り巻く情勢の変化に対応するため計画の変更を重ねていきました。

さらに、災害に強く、安定性が高い水道、安心して利用できる安全な水道として、高水準の水道づくりをめざし、事業計画の見直しを行い、第7期拡張事業(2期)、第7期拡張事業(3期)に着手し、こうした計画見直しを適宜行いながら施設整備に取り組んでいます。

牛田浄水場の縮小整備

国道54号の渋滞緩和のため、祇園新道建設事業が決定された。また、新牛田公園などを整備することが決まり、牛田浄水場を縮小整備し、その代替施設を高陽浄水場内に建設した。この代替施設で浄水された水が隧道送水路を通り牛田配水池へ送られてくる。

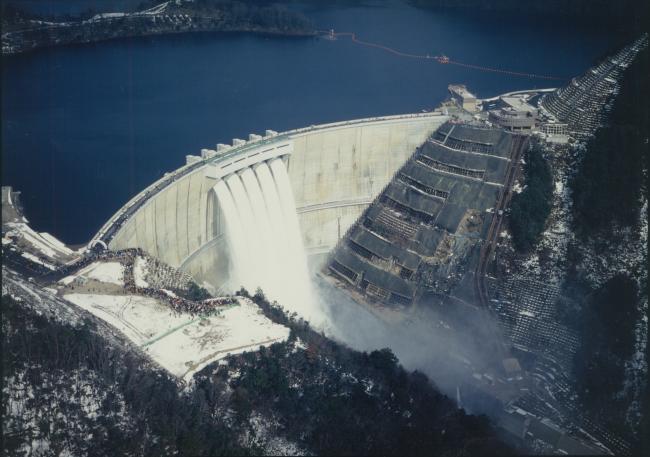

温井ダム

平成14年(2002年)完成。山県郡安芸太田町加計

創設以来の大渇水

西日本を中心に全国各地を襲った平成6年(1994年)の記録的な渇水は、広島市もその例外ではありませんでした。

7月19日に10パーセント、同月22日に20パーセントの取水制限の実施に伴い減圧給水を実施しました。

降雨は期待できず時間給水となる30パーセントの取水制限が迫っていましたが、農業用水の転用などによって27パーセントの取水制限にとどまり、幸いにも降雨があったため、10月24日に98日間に及ぶ給水制限が解除されました。

その後、平成14年(2002年)に温井ダムが完成し、降雨量の少ないときでも取水制限を回避できています。

王泊ダムのようす

節水ポスター

旧水道局基町庁舎前

| 1945年(昭和20年)8月 | 原子爆弾投下で水道施設が壊滅的被害受ける 水道部員83名殉職 |

|---|---|

| 9月 | 太平洋戦争終結 |

| 1961年(昭和36年)4月 | 第5期拡張事業に着手(1970年3月まで) |

| 1967年(昭和42年)12月 | 似島へ給水開始 |

| 1969年(昭和44年)7月 | 緑井浄水場で通水式 |

| 1970年(昭和45年)4月 | 第6期拡張事業に着手(1981年3月まで) |

| 1980年(昭和55年)4月 | 第7期拡張事業に着手(1994年3月まで) 政令指定都市に移行 |

| 7月 | 高陽浄水場で通水式 |

| 1982年(昭和57年)6月 | 安芸水道企業団と合併 |

| 1985年(昭和60年)3月 | 五日市町の編入に伴い水道事業を承継 |

| 7月 | 水道資料館開館 |

| 1987年(昭和62年)12月 | 金輪島へ給水開始 |

| 1989年(平和元年)4月 | 広島市政施行100周年 |

| 1990年(平成2年)2月 | 似島海底送水菅破損事故発生 |

| 1992年(平成4年)10月 | シアンによる太田川水質汚染事故発生 |

| 1993年(平成5年)4月 | 第7期拡張事業(2期)に着手(2002年3月まで) |

| 1994年(平成6年)7月 | 渇水対策本部設置、給水制限を実施 |

| 10月 | 第12回アジア競技大会開催 |

| 1995年(平成7年)1月 | 阪神・淡路大震災発生 |

| 1998年(平成10年)4月 | 水源かん養モデル事業に着手(廿日市市吉和) |

| 8月 | 水道創設100周年 |

| 2000年(平成12年)4月 | 第7期拡張事業(3期)に着手(2018年3月まで) |

| 2005年(平成17年)4月 | 湯来町の編入に伴い水道事業の管理運営を受任 |

| 2011年(平成23年)3月 | 東日本大震災発生 |

| 2014年(平成26年)8月 | 豪雨による土砂災害発生 |

| 2017年(平成29年)4月 | 水道資料館リニューアルオープン |