本文

広島市水道のはじまり

広島市水道のはじまり

明治27年(1894年)に日清戦争が起こると、広島市に大本営が置かれ、政治・軍事の中心地となり多くの人が集まってきたため、水道布設の早期実現がこれまで以上に叫ばれるようになりました。

このような中、明治天皇の勅令により人々が待ち望んだ水道布設が決定し、明治31年(1898年)8月25日に広島市水道が誕生しました。

明治天皇の勅令公布

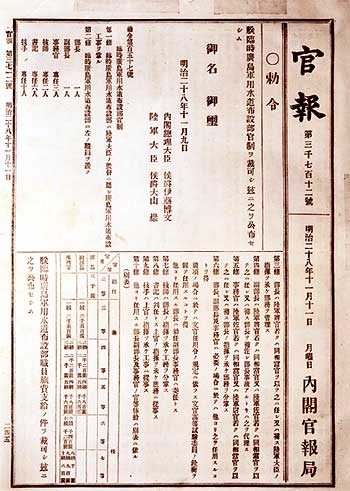

明治28年(1895年)11月、広島軍用水道に関する勅令が、明治天皇から突如として公布されました。帝国議会の協賛を必要としない勅令が、水道布設のために公布されることは異例なことでした。

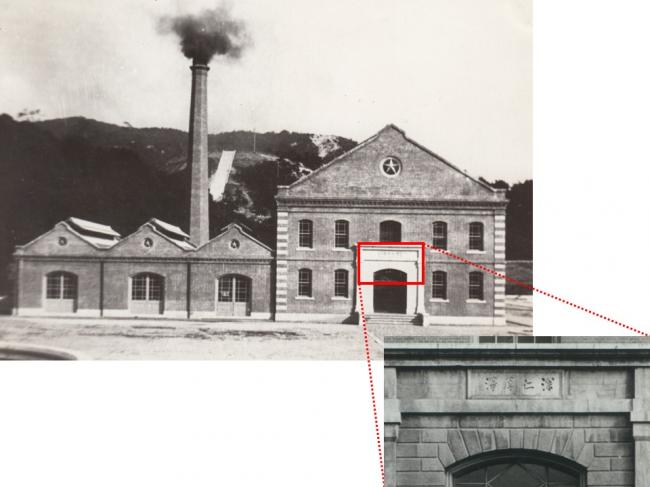

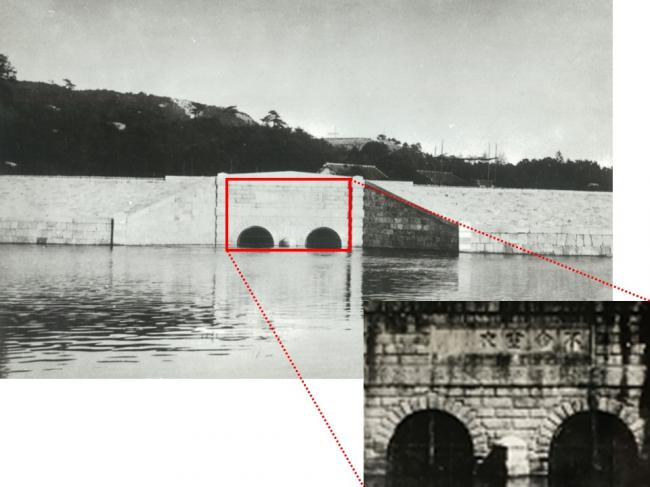

この背景には、当時の「内閣総理大臣・伊藤博文」と「陸軍中将・児玉源太郎」からの強い推挙があったといわれており、この立役者の筆による石額が、今も資料館正面に展示されています。

勅令の官報

「深仁厚澤」(しんじんこうたく)

当時の内閣総理大臣・伊藤博文が書いたもので、旧ポンプ室正面に、金箔を塗付して設置されていた。「この水道は、明治天皇の深恵によって創設され、大自然の果てしない水徳を市民に与えている。」と解される。

「不舎晝夜」(ちゅうやをおかず)

陸軍大将・児玉源太郎が、陸軍中将のときに書いたもので、旧牛田取水門上に設置されていた。「広島の命・太田川は昼夜をおかず流れつづけ、その恵みを市民に与えている。」と解される。

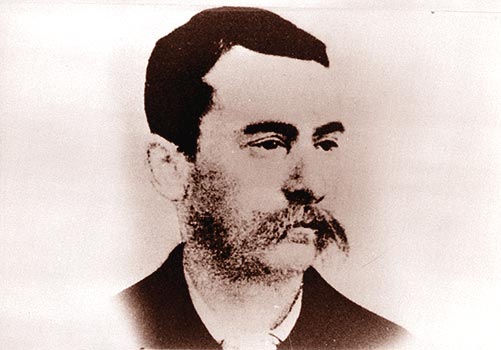

イギリス人技師 W.K.バルトン氏

W.K.バルトン氏は、わが国の水道史上に顕著な功績を残した人物です。

1856年イギリスに生まれ、ロンドンで上下水道技術者として活躍していました。近代上下水道の整備のため、明治政府は明治20年(1887年)にバルトン氏を招きました。バルトン氏は明治29年(1896年)に辞任するまでの9年間に、多くの専門技術者を育成するとともに、全国各地の上下水道施設の審査・設計・実地指導にあたりました。

広島市には明治27年(1894年)に調査のために初来訪し、翌28年に水道計画の検査のために再訪、さらに29年に配水池・取水場の工事を視察しました。

当時、広島市議会はバルトン氏の功績に対し感謝する決議をしています。

W.K.バルトン氏(1856~1899)

全国で5番目の近代水道

明治29年(1896年)5月、軍用水道とこれに接続する市民用水道として水道布設工事に着手し、同31年(1898年)8月に完成しました。

同年8月25日、軍用水道工事の竣工式を兼ねた通水式が盛大に行われ、横浜市、函館市、長崎市、大阪市に続く、全国5番目の近代水道が誕生しました。

計画給水人口は、市民人口9万人に軍関係の人口予測3万人を加えた12万人でした。

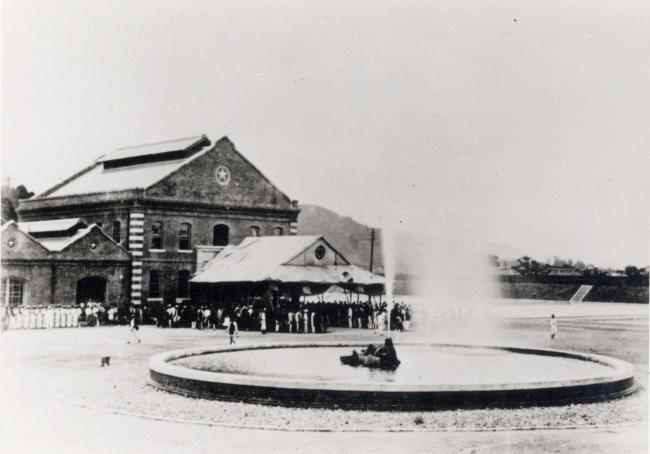

通水式

式典の間、絶えず打ち上げられる花火が市中に響きわたり、多くの市民が参観した。

汽関室(左)とポンプ室(右)

通水式後の参観人のようす

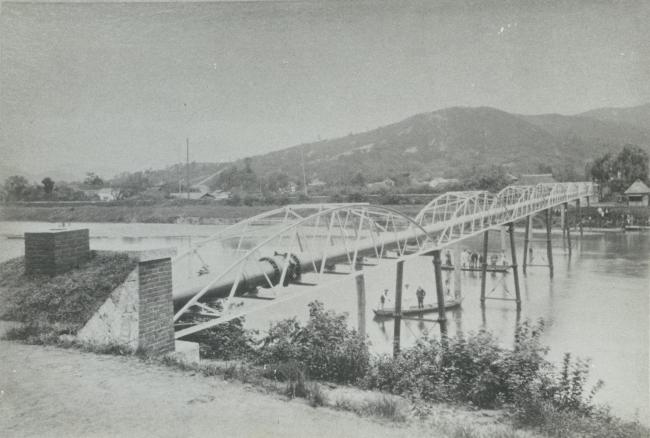

神田橋水管橋

広島城内の兵営への送水ルートとして、京橋川に架かる神田橋の上流に架設。

(昭和25年(1950年)架け替え)

猿猴橋水管橋

宇品港への送水ルートとして、猿猴川に架かる猿猴橋の上流に架設。平成19年(2007年)に役目を終え、その管の一部を資料館の屋外へ展示している。

ろ過池

ポンプ室の側へ4池設置した。

旧大本営噴水池

広島城内の旧大本営前に造られた噴水池。大正時代に「桜の池」と命名され、今も広島城本丸内に遺構が残っている。

| 1894年(明治27年)7月 | 日清戦争(1895年3月まで) イギリス人技師W.K.バルトン氏来訪 |

|---|---|

| 9月 | 広島に大本営設置(1895年4月まで) |

| 1895年(明治28年)11月 | 勅令「臨時広島軍用水道布設部官制」公布 |

| 1898年(明治31年)8月 | 軍用水道並びに市民用水道通水式 |

| 1899年(明治32年)1月 | 給水開始 |