本文

水道事業の広がり

水道事業の広がり

日清戦争後、日本は急速に発展し広島市の市街地の密集化が進みました。明治37年(1904年)に勃発した日露戦争以降、広島市の軍事拠点としての重要性が増すにつれ人口も増加し、水の需要も急激に増加していきました。広島市水道はこれに応えるため、事業を拡張していきました。

第1期拡張事業

[明治40年(1907年)3月~明治41年(1908年)3月 計画給水人口16万人]

明治37年(1904年)に日露戦争が勃発すると、広島市は軍の集結地・兵たん基地になったことから人口が急増し給水危機となったため、第1期拡張事業を行いました。

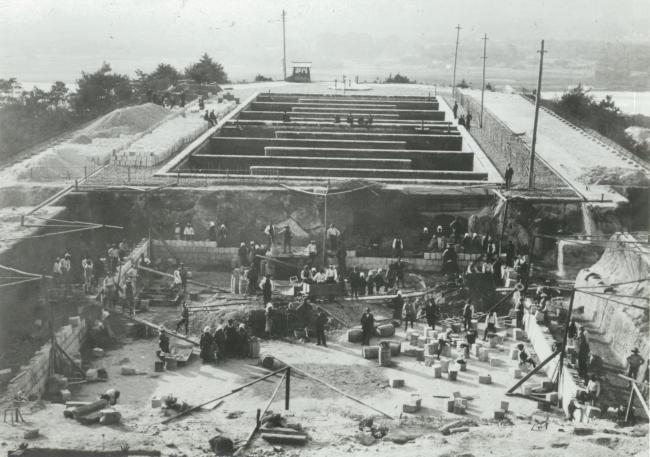

ろ過池築造工事

既設4池の横に1池増設。

配水池築造工事

既設1池の横に1池増設。

第2期拡張事業

[大正10年(1921年)5月~大正13年(1924年)6月 計画給水人口25万人]

第1期拡張事業以後も広島市は発展を続け、大正6年(1917年)には人口16万人を越える勢いで、その後も人口が増えることが見込まれたため、第2期拡張事業を行いました。

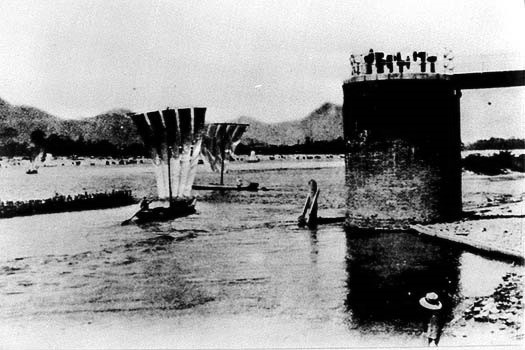

牛田取水塔

太田川左岸、水深3mに及ぶ青々とした淵に設置。当時、物資輸送に活躍した川舟が写っている。

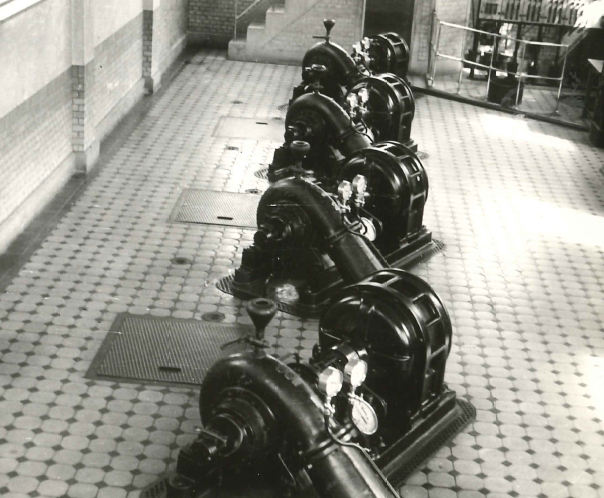

取水ポンプ室

牛田取水塔から取水した水をろ過池へ送るためのポンプ室。このポンプ1台を資料館別館の前に展示している。

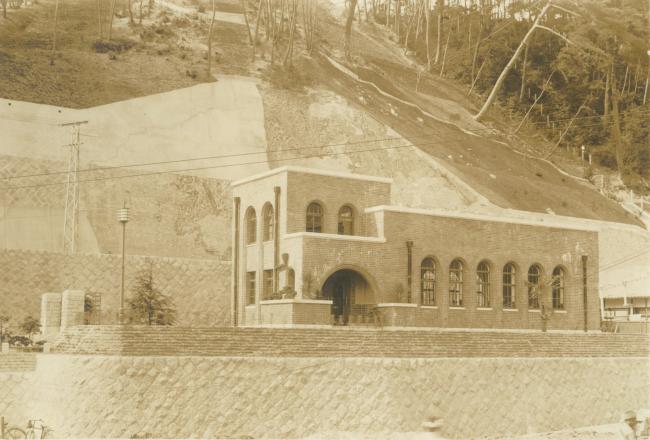

送水ポンプ室

ろ過した水を配水池へ送るためのポンプ室で、現在の資料館にあたる。このポンプ1台を資料館別館の前に展示している。

第3期拡張事業

[昭和5年(1930年)8月~昭和10年(1935年)3月 計画給水人口40万人]

昭和時代を迎えると、隣接する町村との合併が進み、昭和4年(1929年)には人口が26万人に達しました。加えて、軍の船に対する給水、官庁の新設や工場の進出などにより水の需要が増えたため、第3期拡張事業を行いました。

原取水場ポンプ室

牛田から取水する原水が塩分の影響を受けはじめたため、牛田取水塔の上流2.5キロメートルの太田川左岸に設置。

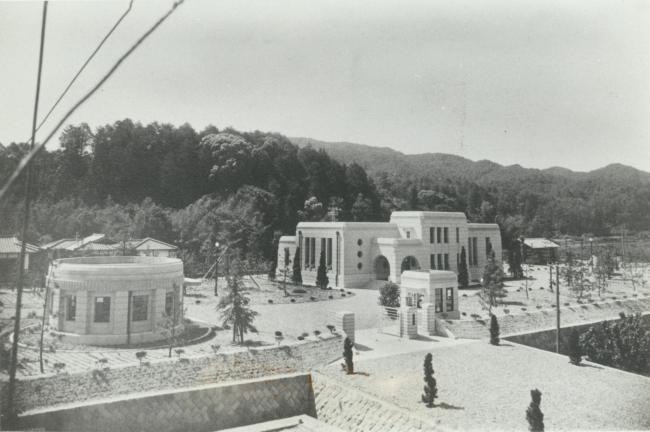

己斐調整場ポンプ室

己斐、古田、草津、三篠地区に給水するために設置。この建物は現存し、被爆建物として保存されている。

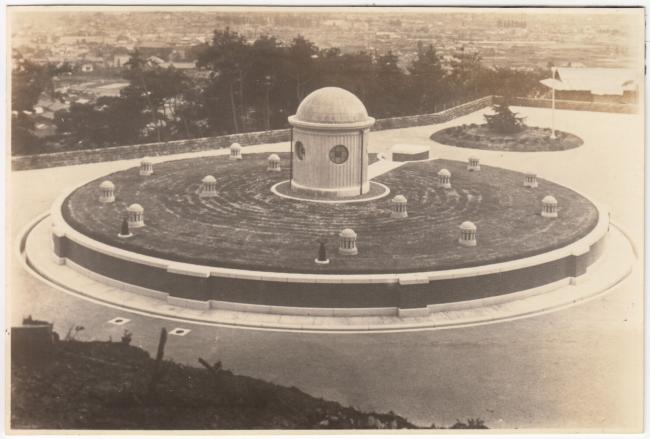

己斐調整池

第4期拡張事業

[昭和16年(1941年)9月~ 計画給水人口64万6千人(当初)]

第3期拡張事業完成以後も広島市は発展を続け、昭和11年(1936年)には人口も給水量も計画の数値に達してしまいました。さらに日中戦争が起こると、軍需生産の拡大による工場の建設や拡張などにより水の需要が大幅に増えたため、第4期拡張事業に着手しました。

しかし、この事業は太平洋戦争の勃発により、物資の欠乏や軍への召集で職員が不足したことなどから、工事の施行が困難となり進展しませんでした。

そして、昭和20年(1945年)8月6日の朝を迎えるのです。

| 1904年(明治37年)2月 | 日露戦争(1905年9月まで) |

|---|---|

| 1907年(明治40年)3月 | 第1期拡張事業に着手(1908年3月まで) |

| 1914年(大正3年)7月 | 第一次世界大戦勃発 |

| 1921年(大正10年)5月 | 第2期拡張事業に着手(1924年6月まで) |

| 1923年(大正12年)9月 | 関東大震災発生 |

| 1930年(昭和5年)8月 | 第3期拡張事業に着手(1935年3月まで) |

| 1941年(昭和16年)9月 | 第4期拡張事業に着手(1961年9月まで) |

| 12月 | 太平洋戦争勃発 |