本文

原爆投下時の運転日誌

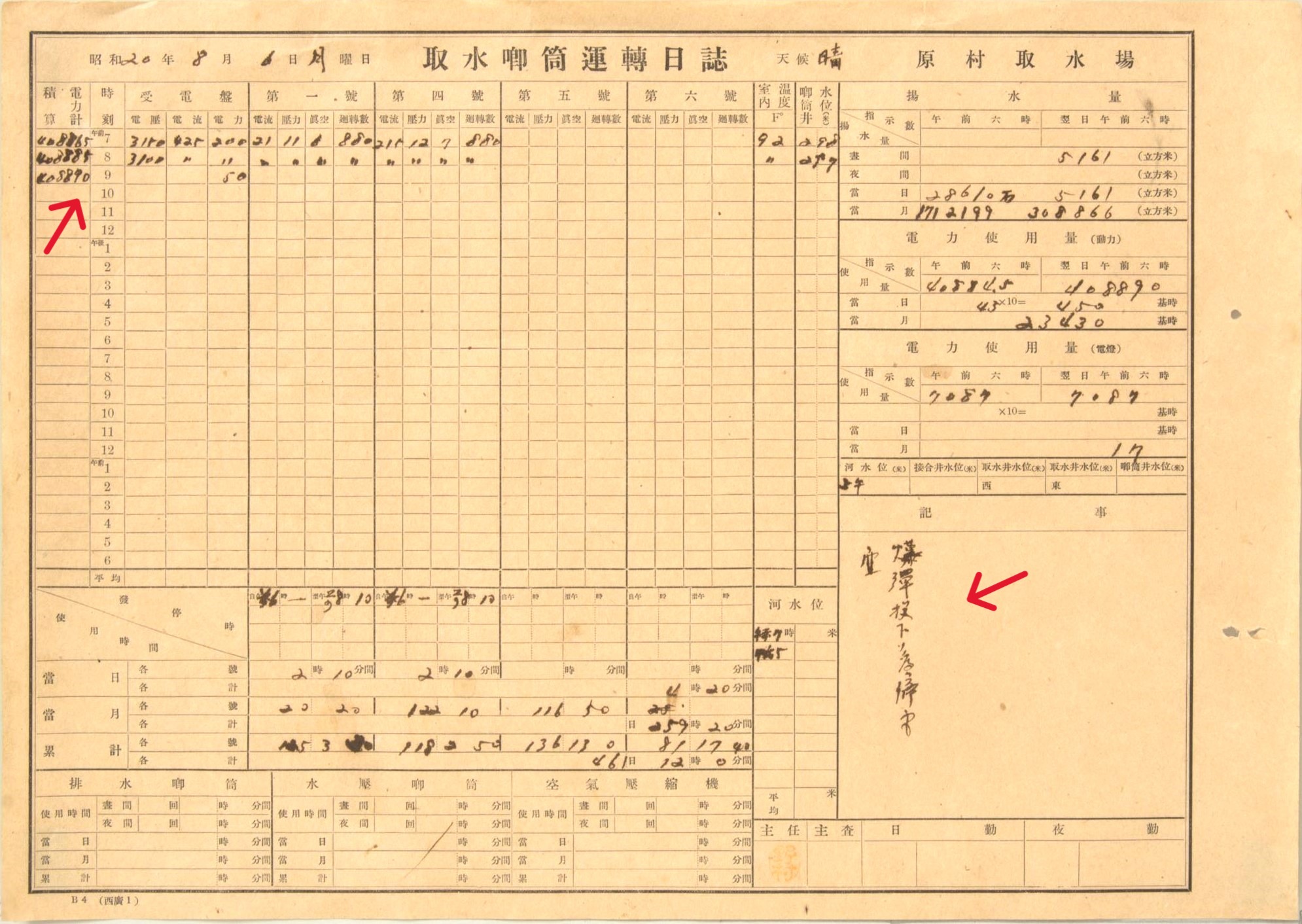

原取水場の電動取水ポンプが止まった「取水喞筒運轉日誌」(8月6日)

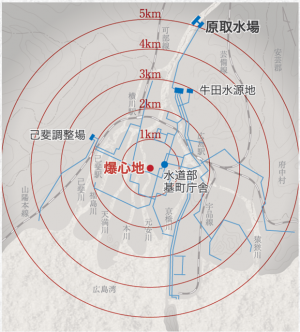

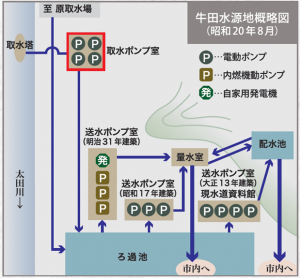

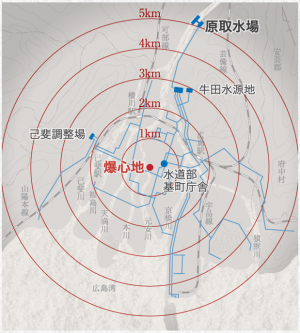

原取水場は、爆心地から約5kmの位置(現在の東区戸坂千足一丁目あたり)にあったため被害は軽少であったが、停電によりポンプが停止し太田川からの取水ができなくなった。

日誌を見ると、午前9時の欄から空白となっており、記事欄には「爆弾投下ノ為停電」と記録されている。勤務していた職員はこの後、牛田水源地へ駆けつけた。

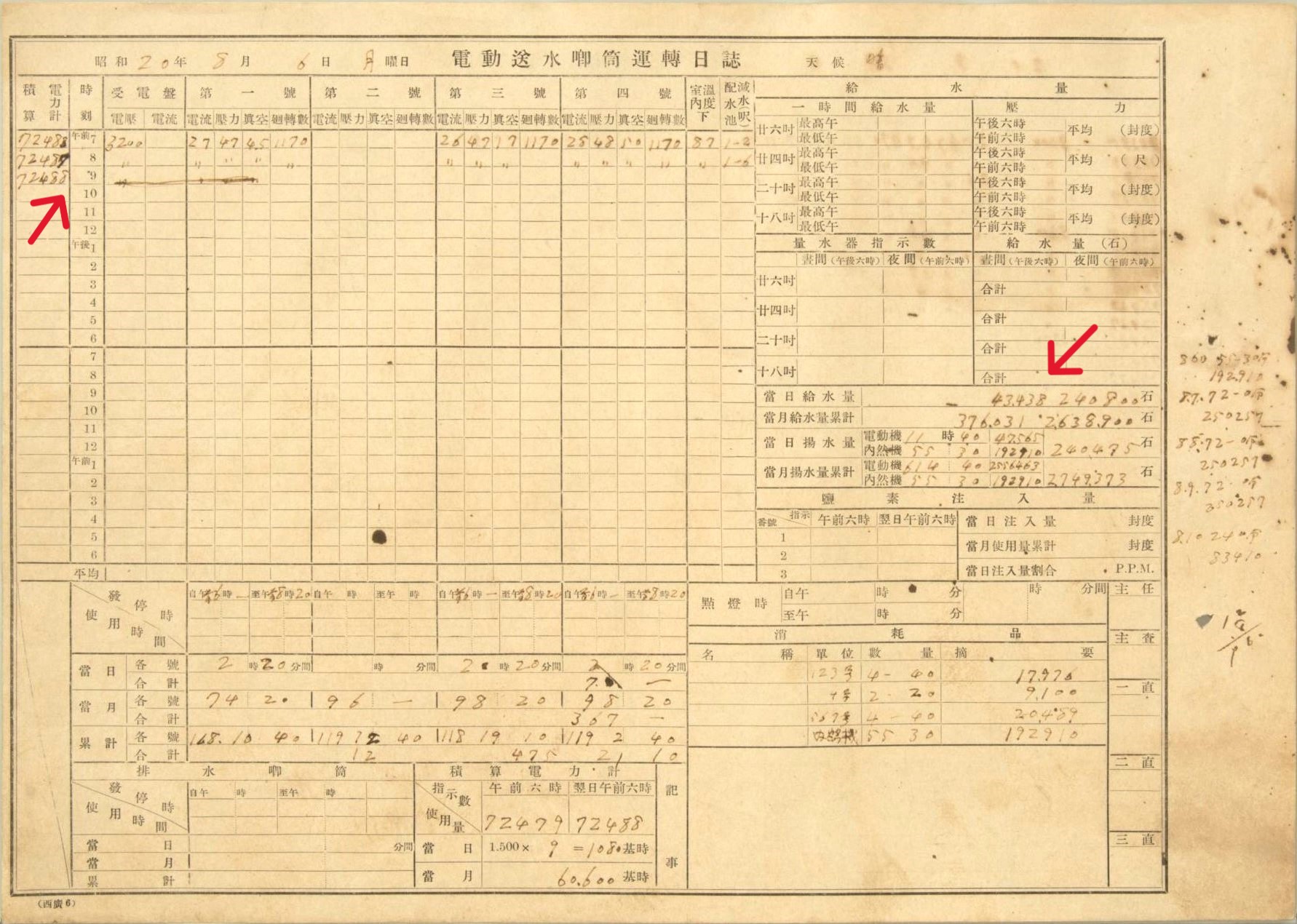

牛田水源地の電動の送水ポンプが止まった「電動送水喞筒運轉日誌」(8月6日)

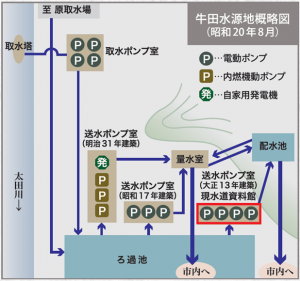

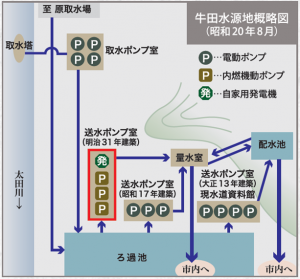

爆心地から2.8kmに位置する送水ポンプ室(現:水道資料館)の中で書かれた日誌。4台あるポンプのうち3台を運転していたが、停電と電気系統が破壊されたことにより停止し、配水池へ水を送ることができなかった。牛田水源地ではこの日、11台(取水4台、送水7台)ある電動ポンプのうち9台(取水4台、送水5台)を運転していたが、すべて停止した。

爆心地から2.8kmに位置する送水ポンプ室(現:水道資料館)の中で書かれた日誌。4台あるポンプのうち3台を運転していたが、停電と電気系統が破壊されたことにより停止し、配水池へ水を送ることができなかった。牛田水源地ではこの日、11台(取水4台、送水7台)ある電動ポンプのうち9台(取水4台、送水5台)を運転していたが、すべて停止した。

日誌を見ると、午前9時の欄から空白となっている。当日給水量は、原爆投下までの電動ポンプ分と、原爆投下後に運転できた内燃機動ポンプ分(内燃機動送水喞筒運轉日誌分)を合わせ43,438立方メートルと記録されている。ちなみに、前日の給水量は90,556立方メートルであった。

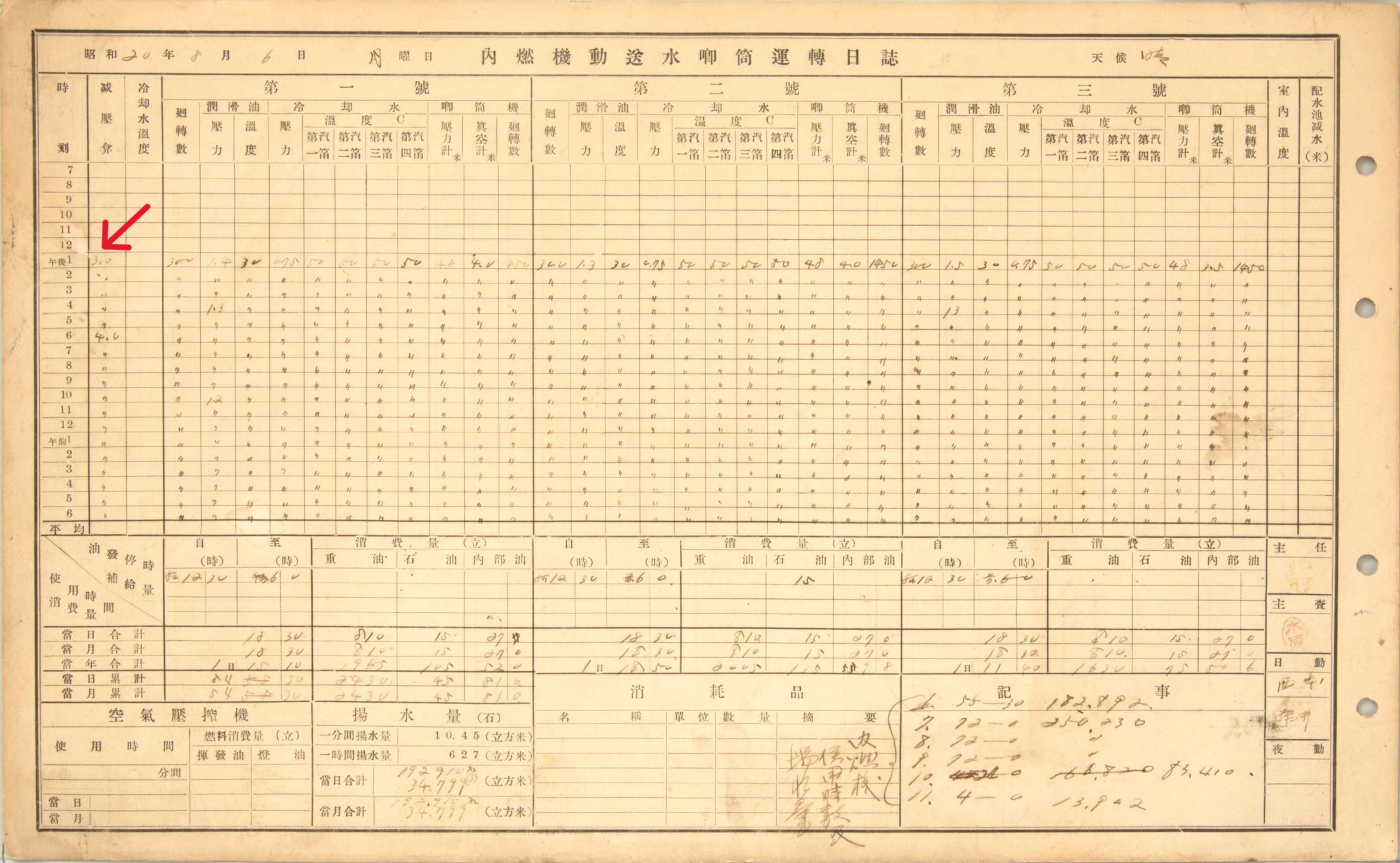

牛田水源地の内燃機動の送水ポンプを動かした。「内燃機動送水喞筒運轉日誌」(8月6日)

創設時のポンプは石炭を燃料とする蒸気ポンプであったが、昭和2年に重油を燃料とする内燃機動ポンプに更新した。しかし、戦争が激化するにつれ多量の重油を使う内燃機動ポンプは国策に沿わないものとなったため、昭和17年に電動ポンプ3台を増設して稼働し、内燃機動ポンプは停電や故障の時に使う予備ポンプとしていた。

創設時のポンプは石炭を燃料とする蒸気ポンプであったが、昭和2年に重油を燃料とする内燃機動ポンプに更新した。しかし、戦争が激化するにつれ多量の重油を使う内燃機動ポンプは国策に沿わないものとなったため、昭和17年に電動ポンプ3台を増設して稼働し、内燃機動ポンプは停電や故障の時に使う予備ポンプとしていた。

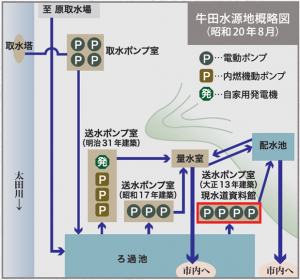

牛田水源地ではこの日、すべての電動ポンプが停止し、このままでは市内への給水が途絶える危機的状況の中、創設時のポンプ室にあるこの内燃機動ポンプを堀野技手たちが運転させて水を送り出した。

日誌を見ると、午後1時の欄から記録が始まっている。当時の職員の回想録には、午後2時ごろから水を送り出したとの記録が残っている。こうして原爆の日も水は送り続けられた。

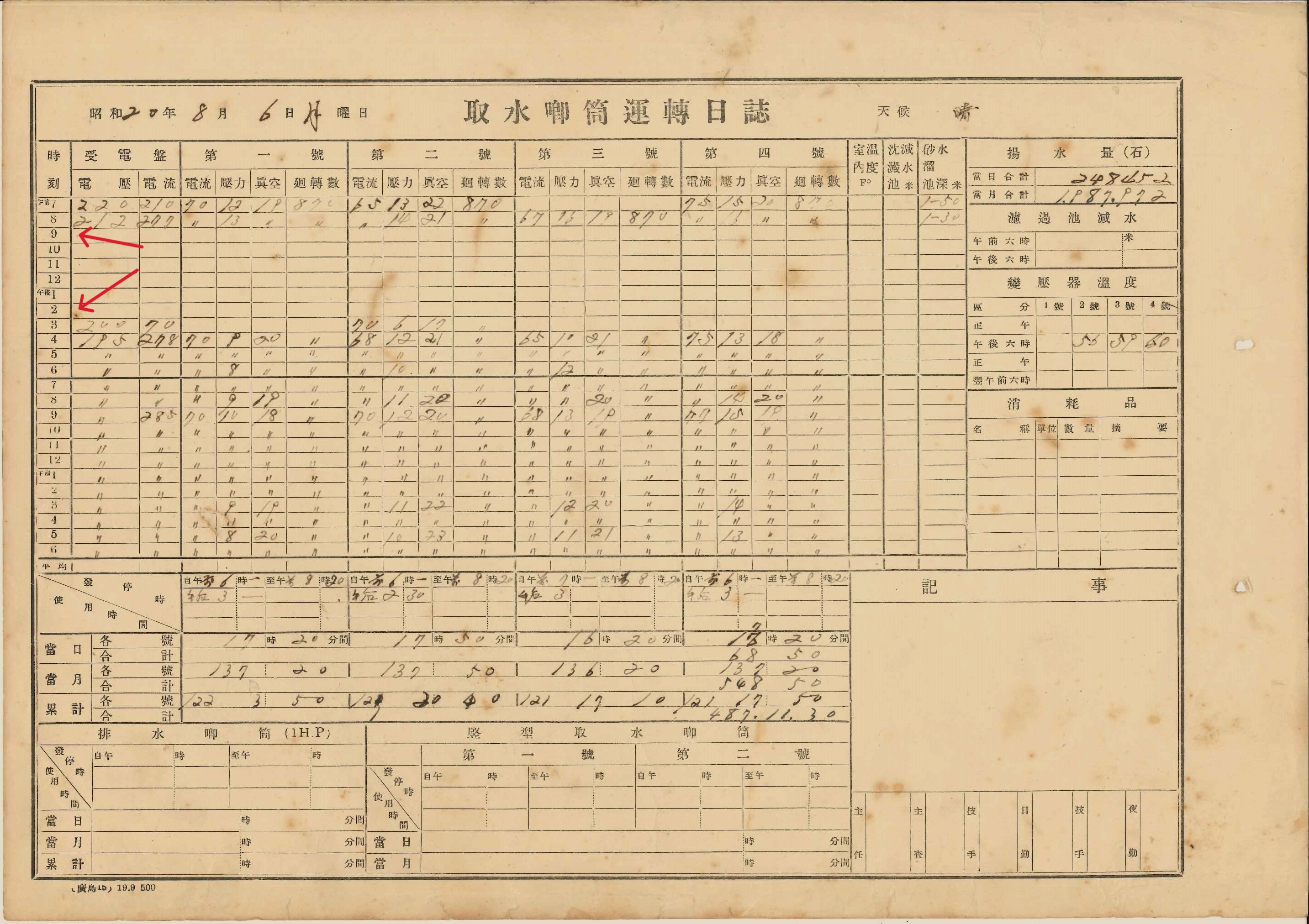

牛田水源地の電動の取水ポンプの停止と再開「取水喞筒運轉日誌」(8月6日)

当時、太田川からの取水は原と牛田の2か所で行っており、この日誌は牛田のもの。4台の電動ポンプが太田川から取水をしていたが、停電と電気系統が破壊されたことにより停止した。その後、電気系統を修理し、このポンプへつながっている自家用発電機を運転させることにより通電し、取水を再開した。

当時、太田川からの取水は原と牛田の2か所で行っており、この日誌は牛田のもの。4台の電動ポンプが太田川から取水をしていたが、停電と電気系統が破壊されたことにより停止した。その後、電気系統を修理し、このポンプへつながっている自家用発電機を運転させることにより通電し、取水を再開した。

日誌を見ると、午前9時の欄から空白となったが、午後3時から4時にかけて記録を再開している。

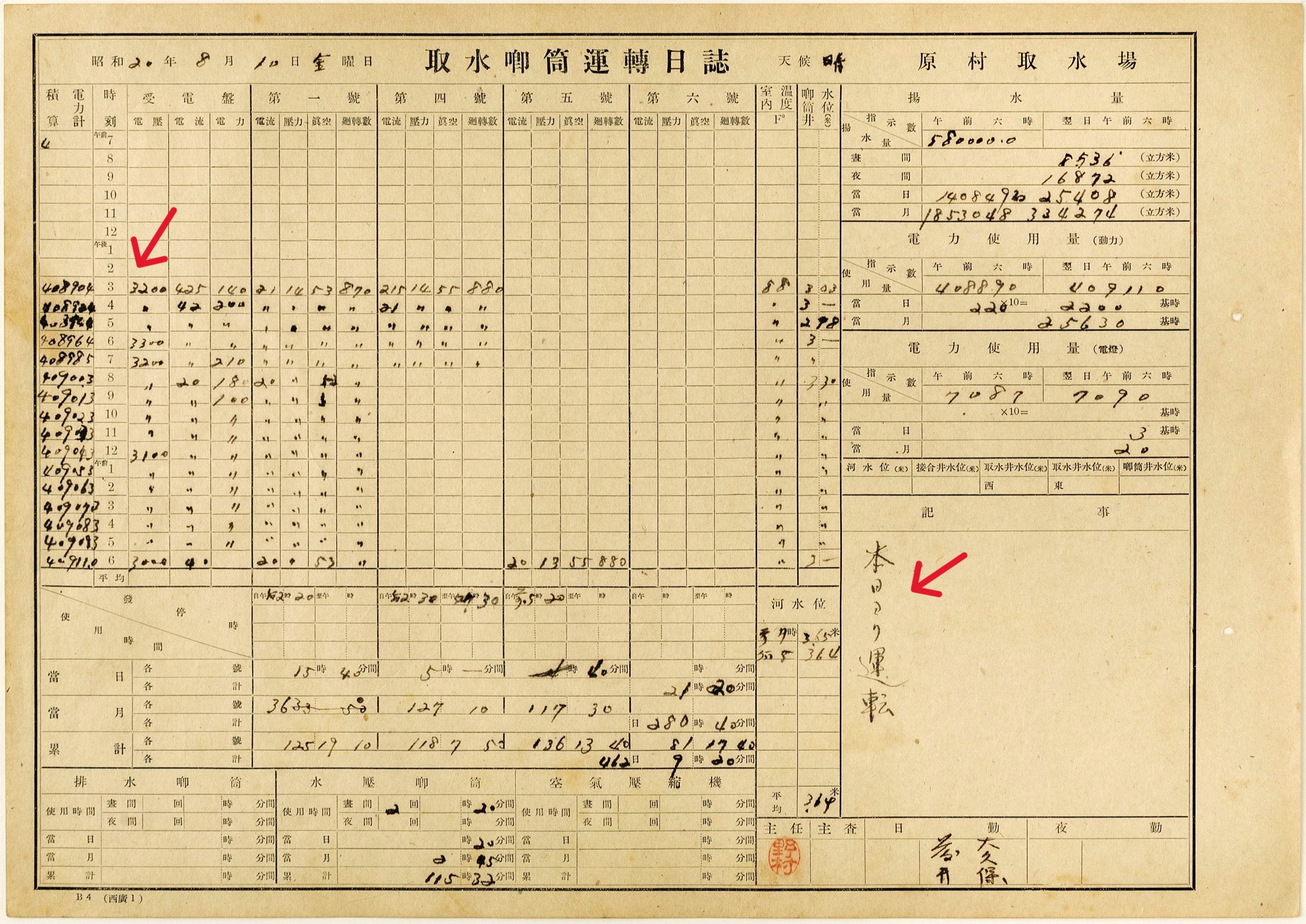

原取水場の運転再開「取水喞筒運轉日誌」(8月10日)

原爆投下から4日後の8月10日、牛田水源地の電動の送水ポンプの運転再開に合わせ、原取水場からの取水を再開した。

原爆投下から4日後の8月10日、牛田水源地の電動の送水ポンプの運転再開に合わせ、原取水場からの取水を再開した。

日誌を見ると、午後3時の欄から記入が始まっている。記事欄の「本日ヨリ運転」の文字に喜びがあふれている。

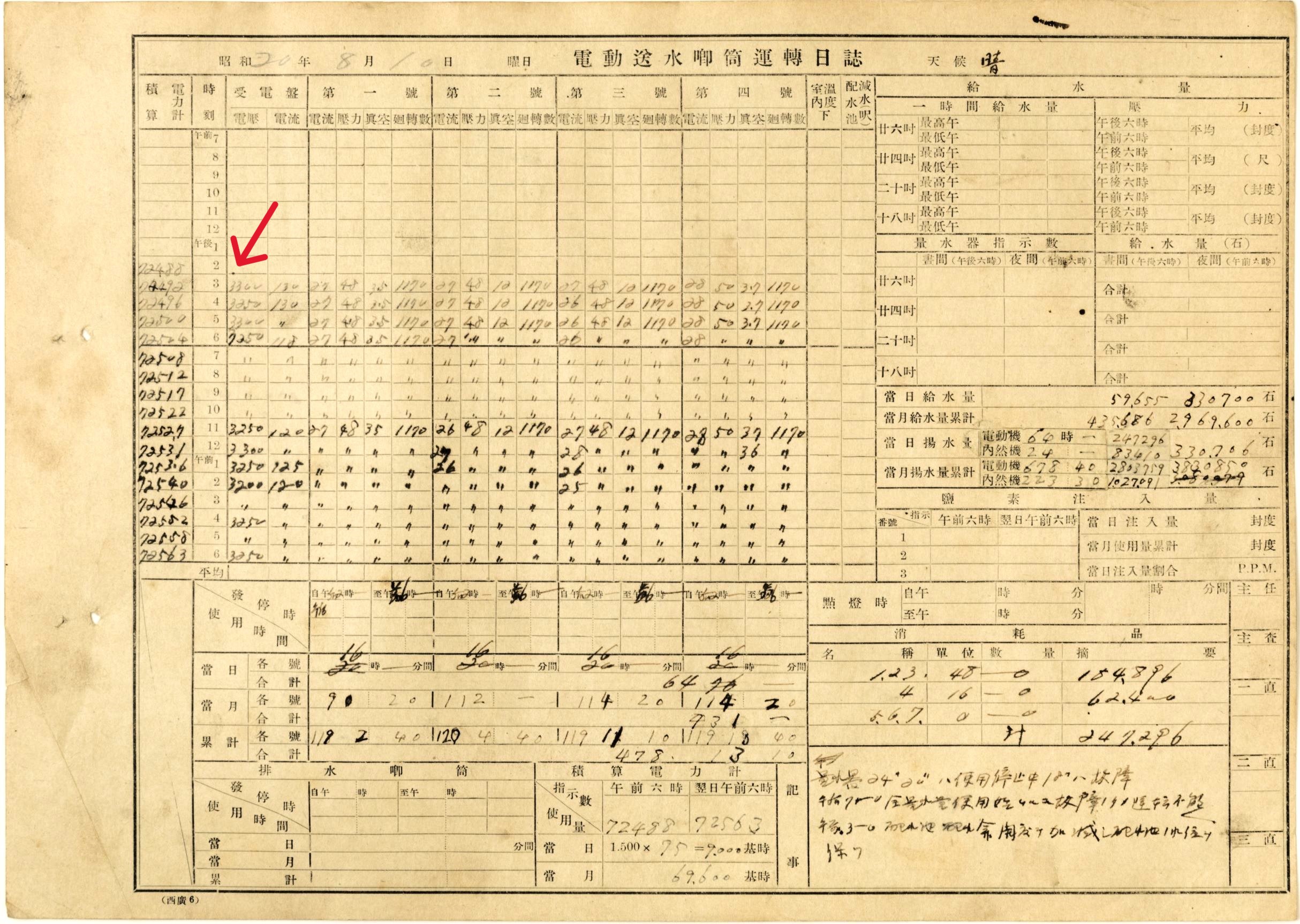

牛田水源地の電動の送水ポンプの再開「電動送水喞筒運轉日誌」(8月10日)

送水ポンプ室(現:水道資料館)の中で書かれた日誌。電気の復旧や応急修理により、原爆投下から4日後の8月10日、運転を再開した。

送水ポンプ室(現:水道資料館)の中で書かれた日誌。電気の復旧や応急修理により、原爆投下から4日後の8月10日、運転を再開した。

日誌を見ると、午後3時の欄から記入が始まっている。この後もこのポンプ室から水を送り続け、広島の復興を支えた。