本文

原爆と広島市水道

原爆と広島市水道

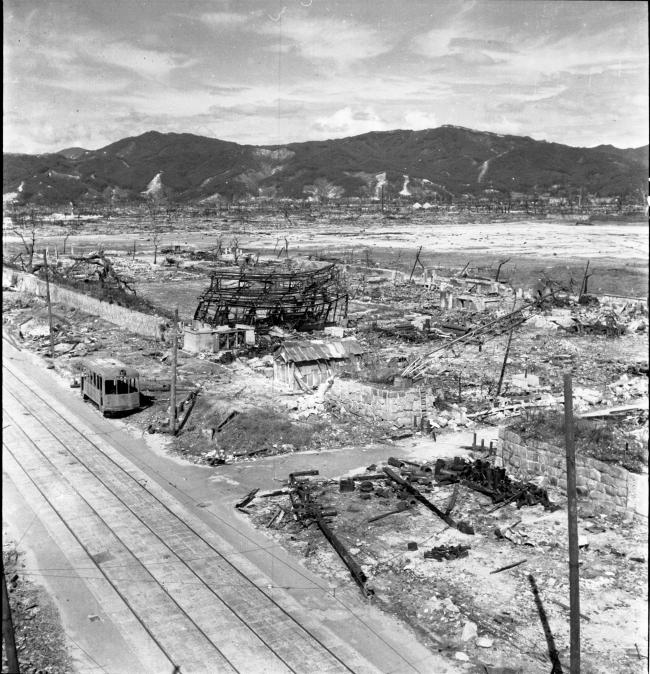

昭和20年(1945年)8月6日午前8時15分、米軍機エノラ・ゲイ号によって人類史上初の原子爆弾が広島に投下されました。

爆心地から約500メートルの距離にあった基町の水道部庁舎は、一瞬にして壊滅し出勤していた職員の命を奪いました。また爆心地から2.8キロメートル北にある牛田水源地も、木造の建物はほとんどが全壊、レンガ造の建物も屋根や扉を爆風で破壊されるなど、大きな被害を受けました。

広島のまちの給水施設は、焼失した家屋ではすべて破損し、倒壊・半壊した家屋では約半数が破損したため、漏水率は実に80パーセントを示す状態でした。

□写真提供:広島平和記念資料館(撮影者:林 重男)

□写真提供:広島平和記念資料館(撮影者:林 重男)

基町の水道部庁舎

木造の庁舎、工場、倉庫などは跡形もなく全焼、鉄骨造の鍛冶工場だけがアメのように曲がった状態で残されました。

□写真提供:広島平和記念資料館(撮影者:林 重男)

基町の水道部庁舎

木造の庁舎、工場、倉庫などは跡形もなく全焼、鉄骨造の鍛冶工場だけがアメのように曲がった状態で残されました。

□写真提供:広島平和記念資料館(撮影者:林 重男)

原爆の日も送り続けられた水

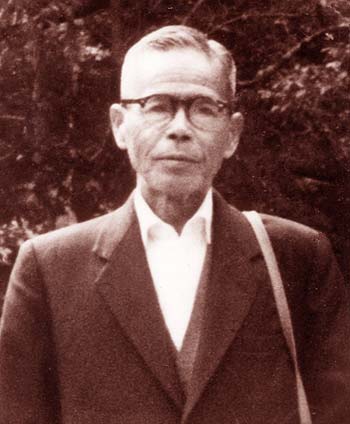

原爆の爆風により、2.8キロメートル離れた牛田水源地では電源系統が破壊され停電、ポンプは送水機能を失ってしまいました。

このままでは市内への給水が途絶えるところでしたが、当日、非番であった堀野九郎技手は、被爆による火傷の痛みに耐えながら水源地へ駆けつけ、内燃機に直結している予備の送水ポンプを運転させ、他の職員と協力して命の水を送り続けました。

堀野九郎技手

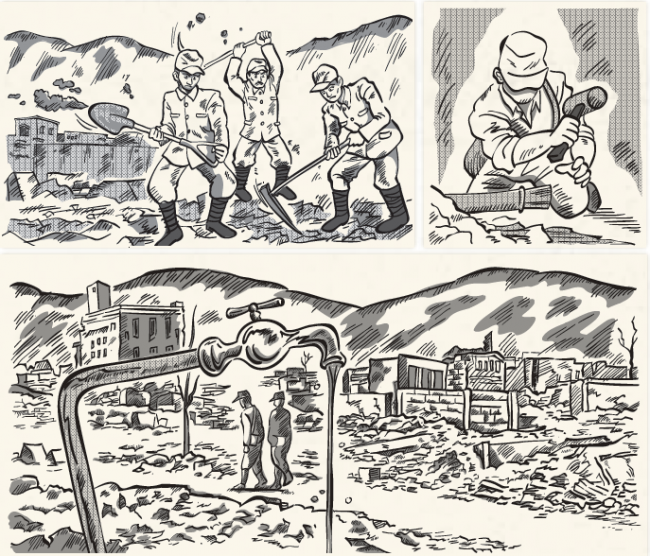

懸命の漏水修理作業

原爆投下後、水道管はいたるところで破損し、給水栓からは水が流れっ放しで、いくら給水しても追いつきませんでした。

水道部は186人いた職員のうち83人の命を原爆で失い、人手も物資も足りない中、手分けをして漏水修理に全力を傾けました。

翌21年(1946年)4月には応急的な修理を終え末端まで水が届くようになりました。

広島の水道の詩

水道

1945年8月6日 日陰さえ消し去られた 広島の街に

赤児をも焼き尽くした神も目を覆う 地を黒く染めて 水道水は飛び散る

あの時 すぐ牛田浄水場に駆けつけた 非番の男たち ポンプは人力で動かし

辛うじて即死を免れた市民の 渇きを助けた 水を飲むとやけただれた皮膚はふくれ

はじけまくれて息絶えたひと ひと ひと 力尽きても交替で

ポンプを動かし続けた職員たち 水は送りつづけられ

壊れた水道管から したたり落ちた

みやち治美

(平成8年(1996年)アメリカ国立図書館主催のコンテスト・編集長賞受賞作 日本語訳)

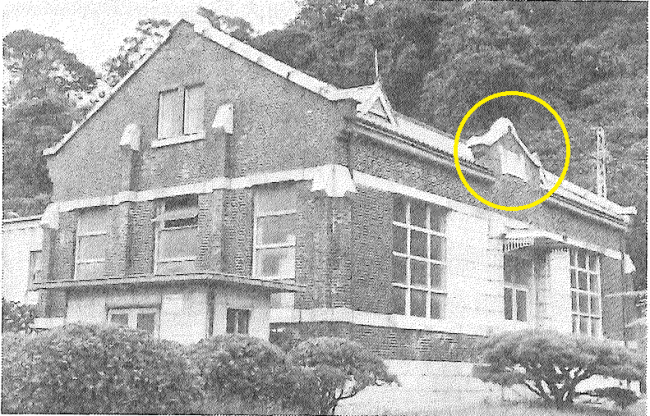

被爆建物としての水道資料館

広島市水道資料館は、大正13年に建築された送水ポンプ室を改修したもので、昭和60年に館内外の展示により、広島市の水道やその歴史について学んでいただける場所として、開館しました。

昭和20年(1945年)8月6日、この場所でいったい何が起きたのでしょう?

8月6日の朝、このポンプ室では3台の電動送水ポンプが、山の上の配水池へ水を送り出していました。

この日、午前7時から勤務していた西本粂吉(にしもとくめきち)技手は、牛田水源地の各施設を見回り後、このポンプ室へ戻り、報告簿への記入をしていました。

そして午前8時15分・・・

浄水場内の変電所で、大きな火花と、どすんという腹底にこたえる音響と同時に電動ポンプ室内のモートルから火を吹いた。「やったな」と思い、立ち上がろうとしたら爆風でよろめく。その時、配電盤の手すりで腰を打ち少々痛みがこたえる。また、この爆風で前の壁にかけてある柱時計が机の上に飛んでくる。無意識に机の下に頭を入れたところが、背中や腰が出ていたので瓦が落ちてきたのが腰に当たる。息も止まるばかり痛い。これはいかんと室外に出て防空壕に入る。(中略)

音響は一回だけで後が続かないので恐る恐るようすをみに壕から出る。腰の痛みは増すばかり。ポンプ室は屋根が二平方メートルぐらいの穴があいている。瓦とガラスが散乱していた。

(広島市編集「原爆体験記」 西本粂吉技手の記録より引用)

3台の電動送水ポンプは、停電のためいっせいに送水を停止しました。

西本技手は、腰の痛みに耐えながら、配水池からの水の逆流を防ぐため、弁を閉鎖してポンプ室を後にし、牛田水源地の各施設で復旧作業にあたりました。

電気の復旧・応急修理によりこのポンプ室から再び送水を開始したのは被爆4日後の8月10日のことでした。

戦後もこのポンプ室から水を送り続け広島の復興を支えてきましたが、昭和47年(1972年)に役目を終え、現在は水道資料館として新たな役目を担うとともに、その姿は広島の歴史を伝え続けています。

爆風による傾き

玄関の上にある「送水喞筒室(そうすいしょくとうしつ)」と刻まれた石板が設置された部分(写真の〇部分)は、少し上向きに傾いていました。その当時を知る退職者は「その傾きを見るたびに、爆風の威力のすさまじさを感じた。」と証言しています。

昭和60年(1985年)に水道資料館として開館する際に、安全性を考慮して修復したため、現在は傾きがありません。

昭和58年(1983年撮影)

被爆建物の保存

平成28年(2016年)、水道資料館は強い地震に耐えられるよう耐震改修工事を行いました。

工事では、大正時代の面影を残す建物の外観については改修を行わず、建物内部に補強材となる鉄骨を設置しました。

なお、この工事費用には、被爆建物の保存の支援となる国庫補助金と市からの繰入金が充てられています。

| 1924年( 大正13年) | 送水ポンプ室として建造 |

|---|---|

| 1945年(昭和20年) | 被爆 電動ポンプのため停電により停止 戦後も送水ポンプ室として稼働 |

| 1958年(昭和33年) | 建物北側に電気室を増築 |

| 1964年(昭和39年) | 予備送水ポンプ室として運用 |

| 1972年(昭和47年) | 休止 |

| 1985年(昭和60年) | 水道資料館として開館 |

| 1993年(平成5年) | 被爆建物リストに登録される |

| 2009年(平成21年) | 近代化産業遺産に認定される |

| 2016年(平成28年) | 耐震改修工事 |

| 2017(平成29年) | リニューアルオープン |